13.

Wehrmedizinhistorisches Symposium

der Gesellschaft für Geschichte der Wehrmedizin e. V.

|

Am 24.11.2022 fand die 13. Auflage des mittlerweile

traditionellen wehrmedizinhistorischen Symposiums der Gesellschaft für

Geschichte der Wehrmedizin (GGWM) in der Münchner

Ernst-von-Bergmann-Kaserne statt.

Nach Grußworten von Generalarzt Dr. Dirk-Friedrich Klagges, der den

Kommandeur der Sanitätsakademie der Bundeswehr (SanAkBw) vertrat, und

des stellvertretenden Vorsitzenden der GGWM, Oberfeldarzt Dr. Dr. André

Müllerschön (Sanitätsversorgungszentrum Neubiberg), führte Oberstarzt

Prof. Dr. Ralf Vollmuth (Zentrum für Militärgeschichte und

Sozialwissenschaften der Bundeswehr – ZMSBw) in das Thema der in

Kooperation mit der SanAkBw und dem ZMSBw durchgeführten Veranstaltung

ein.

Als erster Referent des Symposiums zeichnete Oberstleutnant Andreas

Biebricher M.A. (Kommando Sanitätsdienst der Bundewehr) in seinem

Vortrag „Johann Friedrich Goercke und die Gründung der Pépinière“

zunächst den Lebensweg des 1822 verstorbenen großen deutschen

Militärchirurgen nach, bevor er dessen wichtige Rolle bei der Gründung

und Etablierung der Pépinière darstellte. Goercke, der aufgrund

familiärer Verbindungen bereits früh Kontakt zum Militärsanitätsdienst

hatte (zwei seiner Onkel waren als Regimentschirurgen tätig), sammelte

in mehreren Feldzügen umfangreiche Erfahrungen, die er zur Reform des

preußischen Sanitätswesens nutzte. Beispielsweise setzte er mobile

Feldlazarette ein, um so die Verwundeten auf den Schlachtfeldern

schneller zu versorgen. Mit Gründung der Pépinière als einer speziellen

militärmedizinischen Ausbildungseinrichtung gelang es Goercke, sowohl

die praktische als auch die fachlich-wissenschaftliche Ausbildung der

angehenden Militärärzte nachhaltig zu verbessern.

Oberstarzt Prof. Dr. Vollmuth verdeutlichte in seinem Beitrag „Das

Josephinum und die militärärztliche Ausbildung in Österreich-Ungarn im

ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert“, welchen Einflüssen die

Ausbildung der österreichisch-ungarischen Militärärzte unterworfen war

und welche Rolle dabei Gerard van Swieten (der damalige Leibarzt der

österreichischen Kaiserin) und Giovanni Alessandro Brambilla, der die

Leitung des österreichischen Militärsanitätswesens ab 1779 innehatte,

spielten. Das Collegium-Medico-Chirurgicum-Josephinum, so der offizielle

Name, wurde fast zehn Jahre vor der preußischen Pépinière gegründet und

zählt somit zu den ältesten und bedeutendsten militärärztlichen Aus- und

Fortbildungsstätten in Europa, obgleich es in seiner wechselvollen

Geschichte mehrfach geschlossen und wieder eröffnet worden war. Wie

Goercke einige Jahre später, plädierte bereits Brambilla für eine

medizinisch-chirurgische Ausbildung und die Überwindung der seit

Jahrhunderten getrennten Ausbildung der praktischen Chirurgen und der

universitären Mediziner. Gleichwohl stand für ihn die Chirurgie in ihrer

Bedeutung deutlich über der Inneren Medizin.

In Vertretung für den kurzfristig verhinderten Vorsitzenden der GGWM,

Generalarzt a. D. Prof. Dr. Dr. Erhard Grunwald, verlas Oberfeldarzt Dr.

Dr. Müllerschön dessen Manuskript mit dem Titel „Die militärärztliche

Ausbildung in Preußen und Deutschland in den Jahren 1895 bis 1945“. Der

Vortrag schloss direkt an die Ausführungen von Oberstleutnant Biebricher

an. Im ersten Teil standen vor allem die Zugangsvoraussetzungen und

Rahmenbedingungen der 1920 aufgelösten Kaiser-Wilhelms-Akademie im

Vordergrund. Anschließend wurden die Herausforderungen des

Sanitätsdienstes im Zuge der Aufstellung und des Aufwuchses der

Wehrmacht analysiert sowie der Studienalltag an der Militärärztlichen

Akademie beleuchtet.

Oberfeldarzt Dr. Dr. Müllerschön ging in seinem Referat „,Der

Sozialismus ist der beste, ist der einzige Arzt.‘ Die

Militärmedizinische Sektion und die Militärmedizinische Akademie als

Hauptträger der Aus- und Weiterbildung von Militärärzten in der DDR“

zunächst auf die politischen Entwicklungen bis zur Gründung der

Militärmedizinischen Sektion sowie zu deren Bedeutungsverlust durch die

Gründung der Militärmedizinischen Akademie in den 1980er Jahren ein,

bevor er kurz die Beteiligung der Akademie an der Dopingforschung in der

DDR anriss.

Zum Abschluss der Veranstaltung trug Flottenarzt a. D. Dr. Volker

Hartmann (Trier) zum Thema „,Scientiae, Patriae, Humanitati‘ Die

Sanitätsakademie im Wechsel der Zeit“ vor. Auf Grundlage der Chronik der

Akademie stellte er einige Meilensteine der Geschichte dieser für den

Sanitätsdienst zentralen Ausbildungseinrichtung vor. Neben der

konstituierenden Sitzung des Wehrmedizinischen Beirates zählten

sicherlich die teilweise in der Hochzeit des Kalten Krieges erfolgten

Besuche hochrangiger russischer und chinesischer Delegation zu den

besonderen Ereignissen.

Alle Referate des Symposiums werden als Tagungsband der GGWM

voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 veröffentlicht.

Oberfeldarzt Dr. André Müllerschön

Referenten des 13. Wehrmedizinhistorischen Symposiums, Bildquelle: Peter

Rechenberg

|

| |

|

„Sanitätswagen des Feldlazaretts“ wird an

das Militärhistorische Museum in Dresden ausgeliehen

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr bereitet

derzeit die Sonderausstellung „Krieg, Sieg und Nation“ vor,

in deren Zentrum die Kriege 1864, 1866 und 1870/71 stehen.

Die Sonderausstellung folgt einem multiperspektivischen

Ansatz, der Militärgeschichte mit kulturhistorischen und

politikgeschichtlichen Fragestellungen verbindet. In diesem

Rahmen hat das Museum die Militärhistorische Lehrsammlung

der SanAkBw gebeten, eines unserer besonderen Exponate, den

sogenannten Feld-Apothekenwagen, für das Jahr 2020

auszuleihen. Die ehemals pferdegespannte Karosse stand

früher in der Vorhalle des Akademiestabsgebäudes und ist

seit April 2013 in der Halle 10, der permanenten

Ausstellung, zugänglich. Bei dem Fahrzeug handeltes sich um

einen „Sanitätswagen des Feldlazaretts (Modell 1867)“ und

wurde in diesem Jahr in der preußischen Armee eingeführt.

Der auch in den Kriegen 1870/71 und 1914/18 eingesetzte

Sanitätswagen wurde im Juli 1970 durch den damaligen

Inspekteur des Sanitätsdienstes der britischen Armee an den

deutschen Sanitätsdienst übergeben und ist seither eines der

bedeutendsten Exponate unserer Lehrsammlung. Die

Kommandeurin der SanAkBw hat der Leihgabe zugestimmt. Als

„Ersatz“ werden wir ein Amphibienfahrzeug vom Typ LuAZ-967

der ehemaligen NVA erhalten. Es diente als sogenanntes

„Geschädigtentransportfahrzeug“. Außerdem bekommen wir einen

KRAKA der Bundeswehr vom Militärhistorischen Museum als

Leihgabe.

Flottenarzt Dr. Volker Hartmann |

|

|

| |

|

Die „Westersteder Rot-Kreuz-Fahne“ in der

Militärhistorischen Lehrsammlung der SanAkBw

Die Flagge hing lange in den Bundeswehrkrankenhäusern Bad

Zwischenahn und Westerstede an prominenter Stelle. Im

Oktober 2017 wurde sie von Oberfeldarzt a. D. Klaus Pellnitz

aus Bad Zwischenahn der Militärhistorischen Lehrsammlung

übertragen. Das bedeutende Exponat stammt aus dem Besitz

seines Großvaters, eines hohen Sanitätsoffiziers der

Wehrmacht. Sie wehte im Mai 1945 in der Schlacht um Berlin

auf einem Hauptverbandplatz in der Nähe des Reichstages und

konnte sichergestellt werden.

Die 190 x 180 cm große Rot-Kreuz-Flagge bedarf nun einer

fachgerechten Restaurierung. Mit finanzieller Hilfe der GGWM

wurde eine erste Begutachtung durch eine

Fahnenrestaurateurin vorgenommen. Ziel ist es, die

notwendigen Eingriffe an der Fahne möglichst gering zu

halten, sie dann auf einer gepolsterten, schräggestellten

Platte zu montieren und in einer Vitrine zu präsentieren.

Flottenarzt Dr. Volker Hartmann |

|

|

| |

|

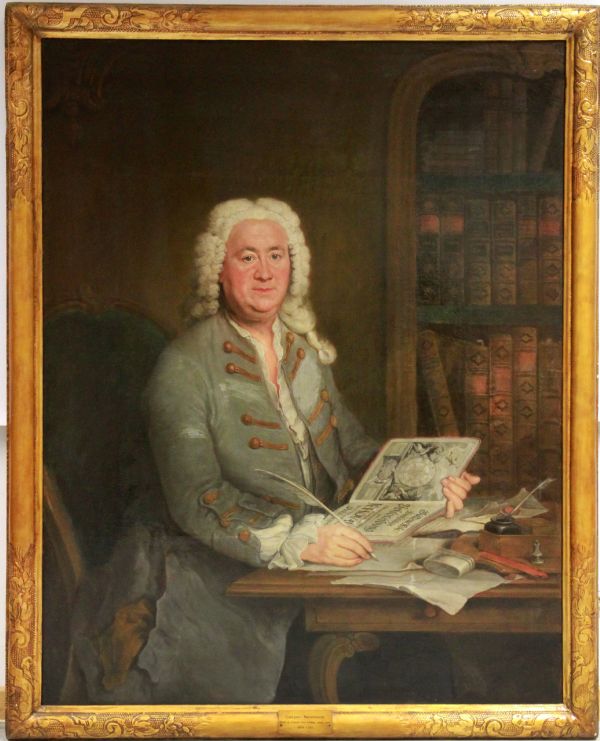

Ölgemälde „Hofapotheker Caspar Neumann“

wird an das Humboldt-Forum Berlin ausgeliehen

Verschiedene Gemälde aus den Sammlungen der ehemaligen

Militärärztlichen Akademie Berlin befinden sich heute im

Bestand der Sanitätsakademie der Bundeswehr und sind damit

Eigentum im Sammlungsgut der Bundeswehr. Nun hat uns eine

interessante Anfrage aus Berlin erreicht, in der um Leihgabe

eines dieser Gemälde für die Ausstellungseröffnung des

Humboldt-Forums im wieder errichteten Stadtschloss in der

Hauptstadt gebeten wird. Die Humboldt-Universität zu Berlin

möchte das Ölgemälde „Hofapotheker Caspar Neumann“ für die

Eröffnungsveranstaltung des Humboldt-Forums im Jahre 2020

ausleihen. Das dem Maler Joachim Martin Falbe zugeschriebene

Porträt des Hofapothekers Caspar Neumann (1683–1737) ist für

die Geschichte des neuerrichteten Stadtschlosses von großer

Bedeutung. Neumann war bis zu seinem Tod Hofapotheker des

preußischen Königs. Er arbeitete und lebte im

Apothekerflügel des Stadtschlosses, war der erste

pharmazeutische Hochschullehrer und Professor der

praktischen Chemie am Collegium medico-chirurgicum in Berlin

und wurde vom Souverän mit der Aufsicht über die Apotheken

im Königreich Preußen betraut. Caspar Neumann hat somit

höchste Bedeutung für die Entwicklung der wissenschaftlichen

Pharmazie. Die Kommandeurin der SanAkBw, Frau

Generalstabsarzt Dr. Gesine Krüger, hat der Ausleihe

zugestimmt, denn sie trägt zu einer positiven Darstellung

der Akademie und der Bundeswehr bei dem größten

Kulturprojekt Deutschlands bei. Das Gemälde, welches bisher

an prominenter Stelle im Garchinger Zentralinstitut des

Sanitätsdienstes der Bundeswehr ausgestellt war, ist

inzwischen wieder in der SanAkBw und wird für die Ausleihe

vorbereitet.

Flottenarzt Dr. Volker Hartmann |

|

|

|